冷蝴蝶222

1996年,山东一老农“私藏”两支手枪。然而,民警让他上交时,他却说:“这两支枪,一支是粟裕大将给我的,一支是开国中将给我的,你们想要哪支……”

1996年春天,山东莱芜的一间农家小院里发生了一幕让人心头发紧的事。

清晨的阳光还没完全照进屋子,几名身穿制服的民警敲开了木门,进屋后直奔主题:“有人举报,你家里可能藏着枪。”

这在当时可是大事,全国范围早就开始严格禁枪,凡是私藏武器,一律要没收处理。

屋子里顿时安静下来,连屋角的老黄狗都没敢叫。

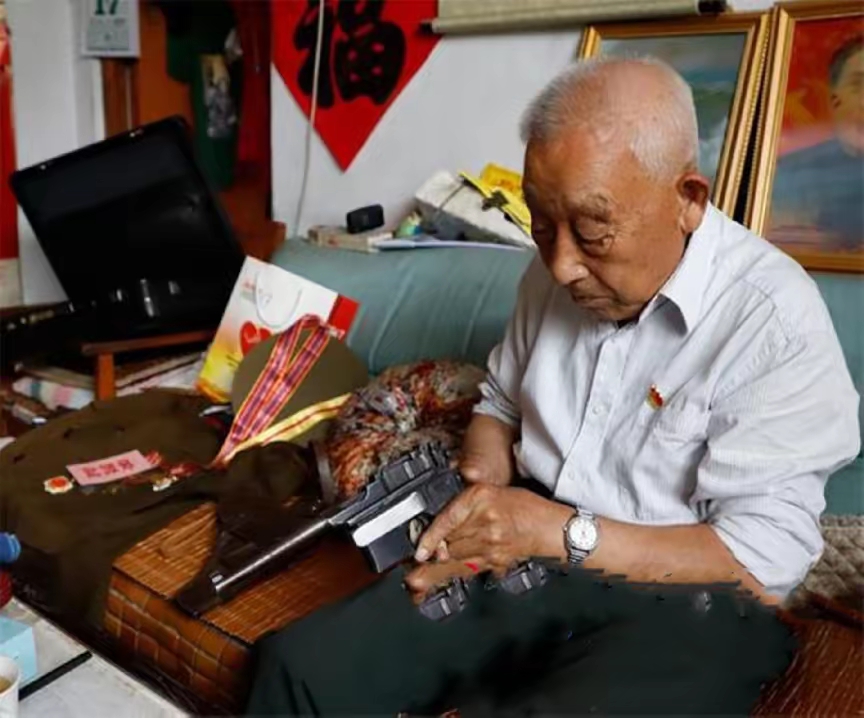

炕上的老人缓缓坐直身子,他就是滕西远,一个满头银发的退伍老兵。

他没有急着辩解,而是默默俯身,从炕底摸出一个陈旧的木盒。

那木盒被岁月磨得发亮,扣环也显得生涩。

他把盒子放在炕桌上后,双手颤抖着打开。

随着一声轻响,两支手枪静静地露了出来。

它们的枪身早已不再光亮,金属色泽中透出斑驳的痕迹。

老人轻声说道:“这不是普通的枪,一支是粟裕大将当年颁给我的,另一支是开国中将送的。你们要收走,先告诉我,你们要哪一支?”

在场的年轻民警一时愣住了。那一刻,空气像被凝固住似的。

滕西远从怀里掏出一叠泛黄的文件和证件,上面盖着鲜红的印章,字迹虽已模糊,却能看出当年的光辉与荣耀。

那不是一般的纸,那是他的军功簿、奖章证明,是他用血与命换来的见证。

执法者翻阅着,眉头渐渐舒展。他们知道,这两支枪,背后不是非法藏匿,而是一个老兵一生的烙印。

滕西远不是一般的农家老人。

他年轻时便参加了革命,跟随部队南征北战,经历过枪林弹雨。

那支粟裕大将颁发的手枪,是在一次大战后,为表彰他英勇顽强、舍生忘死而授予的。

另一支来自一位开国中将,同样是对他多年战功的褒奖。

枪不是炫耀的资本,而是象征着军人的身份和战斗的荣誉。

对他来说,这两支手枪就是青春岁月的缩影,是与战友并肩作战的纪念。

可再珍贵的情感,也要面对现实,国家有国家的规矩,法律有法律的铁律。

禁枪令是为了社会的稳定和百姓的安全,这点滕西远心里比谁都明白。

他没有固执抵抗,更没有丝毫怨言,而是主动把子弹和撞针交出,表示愿意服从规定。

民警们经过慎重商议,最终决定枪械留在老人身边,但不再具备使用功能。

这样既遵守了法律,也保全了那份属于历史的重量。

那天的清晨,屋子里既紧张又沉重,枪支静静地躺在木盒里,不再是杀伐的工具,而是见证血与火的遗物。

滕西远的眼神透过岁月,望着它们,就像在看年轻时的自己。

那些冲锋陷阵的画面,那些生死与共的兄弟,都随着这两支枪,一起凝固成了无法抹去的记忆。

多年以后,提起这件事,乡里人依旧会摇头感慨。

有人说,老兵就是这样,哪怕贫困清苦,也把荣誉看得比生命更重。

有人说,法律是死的,但对英雄要有情有义。

这两支手枪没有再响过一声,却在无声里讲述着一个老兵的铁血与柔情。

战争年代的血火已经远去,但留下的不只是勋章和枪,更是一种精神。

滕西远守住的不只是金属与火药,而是那份忠诚与担当。

法律和制度让社会更安稳,而英雄的记忆让民族有根有魂。

一个国家的力量,正是从这种看似寻常却坚如磐石的故事里流淌出来的。

那一天,滕西远交出的,不仅是子弹和撞针,更是一种态度:服从制度,尊重法律。

但他守住的,却是属于他一代人的信仰和荣誉。

世人终将明白,真正的宝贵,不在枪的冷硬,而在那份舍生忘死、无怨无悔的精神传承。